必一運動:深度解讀2024年中關村仿生機器人大會掘金萬億級新賽道

11月27日,2024年中關村仿生機器人大會在海淀成功舉辦。本次大會由中關村科學城管委會主辦,中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心)承辦。

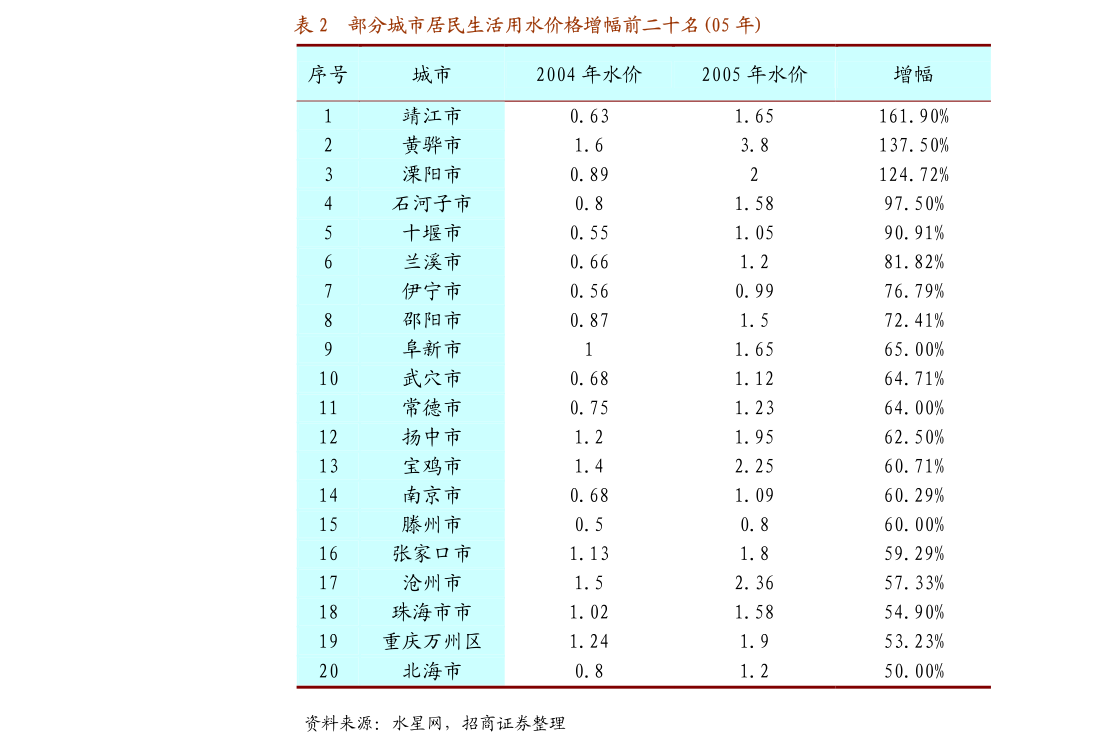

2024年中關村仿生機器人大會以大賽為背景,52支參賽隊伍攜56款仿生機器人作品角逐72個決賽項目。最終30余支優秀團隊/企業脫穎而出,獲得獎項和名次。

作為大賽的延續,2024年中關村仿生機器人大會邀請到眾多具身智能領域的院士、專家和企業家,圍繞具身智能、人形機器人以及仿生機器人技術等方向進行報告分享。來自全國的800余名行業人士共襄盛會,在線觀看直播人數更是突破數十萬。下面就讓我們一起來回顧一下2024年中關村仿生機器人大會的高光時刻。

本次大會特邀歐洲科學院院士、哈爾濱工業大學航天學院教授高會軍,圍繞《面向類器官再生的顯微操作智能系統》話題進行主旨報告分享。高會軍指出,類器官再生技術是未來醫學和生命科學領域的關鍵技術,它能夠在體外制造出接近人體組織器官的模型,為疾病診療提供新的思路。

傳統的人工培養類器官存在一致性差、批次效應嚴重等問題,無法實現標準化批量再生,限制了其在大規模醫學應用中的潛力。針對這些挑戰,高會軍院士及其團隊經過十年努力,研發顯微操控智能系統,用來提高類器官再生的操控精度和可控程度。該團隊研究不僅涉及復雜的細胞網絡建模與感知,還包括跨尺度的生命全過程精準調控,為類器官技術的突破奠定了堅實基礎。

高會軍院士強調,未來顯微操控智能系統的應用前景廣闊,不僅能在個性化癌癥治療、高通量藥物測試等方面發揮重要作用,還能推動生物醫學和臨床應用的進步。

北京大學前沿計算研究中心助理教授、博士生導師,北京銀河通用機器人有限公司創始人、CTO,北京智源人工智能研究院具身智能研究中心主任王鶴

在主題分享環節,北京大學前沿計算研究中心助理教授、博士生導師,北京銀河通用機器人有限公司創始人、CTO,北京智源人工智能研究院具身智能研究中心主任王鶴,分享了題為《通向通用機器人:合成數據驅動的具身多模態大模型》的報告。

王鶴指出,通用機器人作為下一代革命性技術,核心驅動力在于大模型技術,其能夠幫助機器人實現高效、低成本部署。王鶴特別強調了合成數據在提升機器人泛化能力方面的重要性,認為數據合成能夠提供幾何模態信息,減少無關數據依賴,從而優化模型訓練。

目前銀河通用機器人通過大規模合成數據訓練,在抓取、導航等任務上展現出卓越性能,直接證明了合成數據的巨大潛力。此外王鶴呼吁業界加強合成數據技術應用,共同推動通用機器人的發展。

國家地方共建具身智能機器人創新中心總經理熊友軍以《人形機器人產業發展探討》為主題進行主題分享,熊友軍指出,人形機器人作為高科技發展的制高點,不僅是國家科技戰略的重要布局,也是未來大國博弈的戰略高地。當前,人形機器人在本體、小腦、大腦方面取得顯著進步,尤其是近兩年,海外大公司如特斯拉的加入,推動了人形機器人的快速發展。

熊友軍強調,人形機器人將在工業、服務、特種領域等多個場景發揮重要作用,不僅能解決勞動力短缺問題,還能帶動產業鏈的巨大發展。國內人形機器人產業呈現出百花齊放的態勢,技術進步加快,預計明年將有更廣泛的應用推廣。

此外,清華大學交叉信息研究院助理教授、北京星動紀元科技有限公司創始人陳建宇深入分享了關于構建通用具身智能體的前沿觀點。陳建宇指出,具身智能體應具備完整的身體感知器和執行器,能夠在物理環境中自主感知并行動,這與僅具備語言能力的ChatGPT有著本質區別。

在人形機器人方面,陳建宇在本次大會展示了其團隊研發的新一代人形機器人,該機器人在運動能力和靈巧手設計上均達到了行業領先水平。此外陳建宇提出了一種創新的數據學習方法,即通過大規模視頻數據訓練機器人的通用操作模型,他還強調視覺模型在學習因果關系中的重要性,用于實現機器人的高效泛化能力。

陳建宇還分享了軟硬件協同迭代的設計理念,并展示了零樣本泛化能力的機器人在真實場景下的作業案例。為通用具身智能體的技術迭代指明了新的發展方向。

北京大學計算機學院研究員、博士生導師、北京智源人工智能研究院具身多模態大模型中心負責人、博雅青年學者仉尚航深入探討了具身智能多模態基礎模型的構建。她提出,具身智能作為機器人領域的新興熱點,其核心在于如何實現機器人在復雜環境中的高效自主決策與執行。

北京大學計算機學院研究員、博士生導師、北京智源人工智能研究院具身多模態大模型中心負責人、博雅青年學者仉尚航

仉尚航介紹了目前該團隊研究的快慢雙系統設計與分層結構的應用,通過引入大語言模型作為核心,結合視覺感知與任務規劃,顯著提升了機器人的任務處理能力。同時,她強調了端云協作在提升機器人智能化水平中的關鍵作用。

在具身智能圓桌論壇環節,由北京郵電大學“拔尖人才”教授、中國人工智能學會認知系統與信息處理專委會秘書長方斌主持,千尋智能聯合創始人、清華大學交叉信息學院博導、清華大學視覺與具身智能實驗室主任高陽,香港中文大學(深圳)終身教授、跨維(深圳)智能數字科技有限公司創始人賈奎,國訊芯微(蘇州)科技有限公司CTO兼執行總裁蔣琛共同參與,圍繞《AI驅動機器人進入具身智能時代》話題展開探討。

千尋智能聯合創始人、清華大學交叉信息學院博導、清華大學視覺與具身智能實驗室主任高陽

千尋智能高陽認為,人形機器人的發展正處于一個令人興奮的時代,技術的變革實現了機器人的底層邏輯的躍遷,他預測,在未來五年內,人形機器人將像智能手機一樣普及,成為人們日常生活的一部分。此外,高陽還分享了其研究團隊在具身智能Scaling laws方面的最新研究成果,表明通過采集大量數據,機器人可以在廣泛場景中實現操作的泛化。

香港中文大學(深圳)終身教授、跨維(深圳)智能數字科技有限公司創始人賈奎

跨維智能賈奎指出,AI在機器人上的應用不僅拓寬了研究邊界,還拓展了全新的領域,開啟了一個新的時代。然而,具身智能的發展也面臨著巨大挑戰,尤其是數據類型的異構多樣性和數據量的巨大需求。賈奎強調,實現具身智能的泛化需要上億條甚至更高的數據量,這對當前的數據采集和處理技術提出了嚴峻考驗。

國訊芯微蔣琛則從工業控制的角度分享了具身智能控制系統平臺的發展態勢。他提到,具身智能的發展與芯片、AI等多技術緊耦合,但目前仍處于非常早期的階段。蔣琛還指出了當前具身智能發展面臨的挑戰,包括數據集缺乏統一標準、芯片算力有限等問題。他呼吁業界共同努力,推動具身智能技術的標準化和落地應用。

2024年中關村仿生機器人大會還邀請到中國工程院院士、哈爾濱工業大學副校長劉宏致辭,劉宏強調了仿生機器人研究的科學意義與應用價值。他指出,仿生機器人通過模仿生物的結構與功能,為機器人技術提供新思路,有助于推動科技進步與產業升級。

面對全球仿生機器人研究的快速發展,劉宏呼吁加強基礎研究、攻克核心技術、提升產業化水平、建設多層次人才隊伍,并加強國際交流合作,共同探索我國機器人創新發展的新路徑。

人形機器人探索方面,宇樹科技創始人/CEO/CTO王興興分享了公司在仿生機器人領域最新研究進展。作為最早將四足機器人商業化的企業之一,宇樹科技不僅在該領域取得了領先地位,更在人形機器人研發上實現了重大突破。王興興詳細解讀了公司從四足機器人到高性能人形機器人的技術演進,展示了最新一代人形機器人驚人的靈活性和運動能力,如原地空翻、高效跳躍等。

在分享中,王興興特別強調了深度強化學習在機器人技術革新中的核心作用,并深刻剖析了實物數據在AI模型訓練中的不可或缺性。他指出,當前AI模型在數據利用率和泛化能力上面臨挑戰,未來仿生機器人發展的關鍵在于構建具備持續自我學習和推理能力的智能體,這將極大地推動機器人技術向更高層次發展。

北京加速進化科技有限公司CEO程昊分享了《基于人形機器人打造具身智能開發者生態》的主題報告。程昊指出,人形機器人作為具身智能的終極形態,正引領著機器人行業的全新變革。他認為,AI與物理世界的深度融合需要人形機器人這樣的載體,而要實現這一目標,必須構建一個龐大的開發者生態,推動技術的不斷創新與應用。

程昊分享了加速進化在降低開發者門檻、提升人形機器人應用靈活性方面的研究進展。Bosster T1機器人作為加速進化的明星產品,以其強大的算力與開放的SDK,為開發者提供了低成本、高效率的開發平臺。程昊還呼吁更多開發者加入這一領域中來,共同推動人形機器人技術的發展,為人類社會的進步貢獻力量。

圍繞具身認知方面,廣州里工實業有限公司CEO李衛銃圍繞《有求必應,具身認知》方向進行深度分享,李衛銃指出,隨著制造業對自動化和智能化的需求日益增長,人形機器人作為異構機器人的一種,將在未來扮演重要角色。他強調,里工實業憑借在機器人領域40年的深厚積累,致力于將人形機器人引入離散型制造場景,以提升生產效率和降低成本。

李衛銃還介紹了公司如何通過將大模型與小模型融合,實現人形機器人在工廠環境中的高效作業,如裝配質量管控、物料搬運等。他認為,人形機器人不僅應具備出色的移動和操作能力,更重要的是要降低用戶的使用成本,包括維護、學習和操作成本,真正做到“把復雜留給自己,把簡單留給用戶”。

此外,睿爾曼智能科技(北京)有限公司CEO鄭隨兵發表了題為《機器人的“終局”探索》的精彩演講。鄭隨兵指出,隨著人口結構的變化和用工荒問題的日益凸顯,機器人走進生活、走進千家萬戶已成為迫切需求。然而,機器人要真正進入通用時代,走進尋常百姓的家庭,必須克服三大瓶頸:操作能力、泛化能力和成本。

鄭隨兵強調,睿爾曼致力于通過技術創新,打造具備超強操作能力和泛化能力的機器人基座,讓機器人真正具備與人類共融的能力。此外,他還分享了睿爾曼在消費級機械臂領域的突破,推出了千元級機械臂,極大地降低了機器人進入市場的門檻。

圓桌論壇環節,專家們圍繞《人形機器人元年的技術突破與場景探索》為議題進行探討。論壇由山東大學教授、博士生導師張偉主持,樂聚(深圳)機器人技術有限公司合伙人、副總裁柯真東,上海青瞳視覺科技有限公司創始人兼CEO張海威,帕西尼感知科技(深圳)有限公司CEO許晉誠,北京達奇月泉仿生科技有限公司CEO李天靈,松延動力(北京)科技有限公司技術副總監覃幫羽參與深度討論。

樂聚柯真東指出,人形機器人在科研、工業場景和服務領域有廣泛的應用前景,雖然人形機器人在單一場景下能完成單一任務,但要實現泛化運行仍需解決數據和技術瓶頸。對于未來,柯真東認為人形機器人在工業場景中的有限落地是當前的重點,而在家庭服務場景中的全面應用還需時日。

青瞳視覺張海威則認為人形機器人在家庭場景下將擁有更大市場,他認為,雖然工業場景對機器人的效率、成本和可靠性要求極高,但家庭場景因其復雜性和個性化需求,更適合人形機器人的應用。張海威提出,要推動人形機器人進入家庭,需解決其可用性、可靠性和成本問題。

帕西尼許晉誠認為,明確的產品定義和評價標準是人形機器人成功落地的關鍵。他指出,在產業應用中,明確的評價基準和任務規范使得人形機器人能夠迅速適應并發揮作用,而在家庭場景中,由于評價基準的不一致,人形機器人的應用面臨更大挑戰。

月泉仿生李天靈則強調了人形機器人在工業危險場景和智能制造中的應用潛力。李天靈認為,盡管人形機器人的最終目標是進入家庭,但在短期內,其在工業領域的應用,特別是在危險作業和智能制造中,將發揮重要作用。李天靈還提到,材料和供應鏈的挑戰是人形機器人產業化過程中必須克服的難題。

松延動力覃幫羽指出,人形機器人在移動能力和操作能力上的平衡是其成功的關鍵。覃幫羽認為,雖然人形機器人在某些工業場景中難以完全替代專用機械臂,但其在娛樂導覽、科研教育和應急排爆等領域具有獨特優勢。他還提到,電池能源和硬件材料的創新對于推動人形機器人的商業化至關重要。

目前,行業中對于微仿生機器人的探索主要集中在新材料的研發和傳統生物動力學的設計兩個方面。本次大會特邀國家優青、北京理工大學教授石青對智能微小型仿生機器人領域的研究進展進行分享。石青表示,微小型仿生機器人在國防、公共安全及特殊環境作業中具有廣闊的應用前景,但受限于其尺寸,面臨計算資源有限、感知能力不足等挑戰。

針對這些難題,石青教授團隊通過模仿生物的運動特性,結合大數據分析與三維采集技術,成功研制了多款具有仿生特性的微小型機器人,如仿鼠機器人和仿蝗蟲機器人,這些機器人在復雜地形和狹小空間中展現出了卓越的運動性能和越障能力。

此外,石青還特別提到了感知技術在微小型仿生機器人中的重要性。團隊研發了適用于狹小空間和弱光照環境的柔性觸覺傳感器,能夠有效提升機器人的環境感知和適應能力。

國家優青、清華大學機械工程系長聘副教授趙慧嬋也在本次大會分享柔性人工肌肉技術的最新研究進展及落地探索應用。趙慧嬋指出,傳統剛性機器人在復雜多變環境中適應性不足,且難以與人類近距離安全交互。因此,團隊聚焦于柔性機器人技術,開發了基于靜電原理的介電彈性體人工肌肉,該技術具有高功率密度和長壽命特性,已應用于微型撲翼飛行器、管道檢測機器人及柔性隔膜泵等領域,展現出在極端環境下的魯棒性和適應性。

趙慧嬋還強調了感知技術在柔性機器人中的重要性,團隊研發了基于光原理的柔性傳感器,實現了對機器人本體形狀及外界力的精準感知。

第三場圓桌論壇與會嘉賓圍繞《仿生機器人的現在與未來》方向深入探討。南京航空航天大學教授戴振東擔任主持。杭州云深處科技有限公司聯合創始人、CTO李超,北京因時機器人科技有限公司CEO蔡穎鵬,靈心巧手(北京)科技有限公司CTO周永,北京靈初智能科技有限公司聯合創始人柴曉杰,北京他山科技有限公司聯合創始人、CEO馬揚,以及北京軟體機器人科技有限公司CTO鮑磊共同參與了討論。

云深處李超分析了當前仿生機器人的技術現狀,他指出當前機器人移動能力已基本解決,但操作能力和人工智能的綜合能力仍需進一步提升。李超預測,未來兩三年將是仿生機器人技術發展的關鍵時期,隨著AI技術的不斷進步,機器人將變得更加聰明和易用,從而在更多應用場景中實現落地。此外李超還特別提到了云深處科技在變電站和消防場景中的應用案例,展示了仿生機器人在實際工作中的潛力和價值。

因時機器人蔡穎鵬強調了核心零部件技術創新對機器人性能提升的重要性,指出微型化、一體化和柔性化是未來發展的關鍵趨勢,這不僅要求零部件在體積和重量上大幅減小,更要在功率密度、集成度和安全性上實現顯著提升。蔡穎鵬還分享了因時機器人在微小精密執行器和靈巧操作末端執行器產品方面的研發成果,以及這些產品在不同行業中的應用情況。他認為,核心零部件的技術創新是推動仿生機器人發展的關鍵因素之一。

靈心巧手周永則聚焦于感知技術在仿生機器人中的應用。他指出,力覺和觸覺感知對于機械手和仿生機器人的未來發展至關重要。此外,周永還介紹了靈心巧手科技在數據采集和模型驅動方面的探索,并探討了觸覺大模型在未來的發展前景。周永認為,隨著感知技術的不斷進步,仿生機器人將能夠更好地理解環境、適應變化,并執行更加復雜的任務。

靈初智能柴曉杰在圓桌上分享了公司對于機器人通用智能的研究進展。他強調,強化學習是實現機器人自主完成任務的關鍵技術之一。通過強化學習,機器人可以在不斷試錯中積累經驗、優化策略,從而具備更強的適應性和創造力。柴曉杰還表示,靈初智能將繼續致力于推動強化學習在仿生機器人領域的應用,為實現機器人的通用智能貢獻力量。

他山科技馬揚分享了公司在觸覺傳感技術上的突破。他指出,觸覺傳感是機器人感知外界環境的重要手段之一,對于提升機器人的操作精度和安全性具有重要意義。同時馬揚指出,隨著技術的不斷進步,觸覺傳感器的精度、靈敏度和穩定性得到了明顯提升,已能夠滿足復雜環境下機器人的感知需求。目前他山科技在觸覺傳感芯片和算法方面取得了突破性進展,為仿生機器人提供了更加高效、可靠的觸覺感知解決方案。此外,馬揚還展望了未來觸覺與視覺融合的發展趨勢,認為這將進一步提升機器人的環境理解能力和任務執行能力。

北京軟體機器人鮑磊在圓桌論壇中分享了軟體機器人技術從實驗室走向商業化的挑戰與經驗。他指出,技術轉化需深刻理解客戶需求,將需求轉化為具體技術指標,并組建具備工程能力的研發團隊。經過團隊長時間的材料與工藝打磨,公司軟體機器人技術終于實現工業級應用。他認為,這一過程強調技術創新與工程實踐的緊密結合,對未來仿生機器人技術的商業化具有重要啟示。

從具身智能到人形機器人再到仿生機器人技術的探索,2024中關村仿生機器人大會通過搭建交流與合作的平臺,促進了產學研用的深度融合,加速了科技成果向實際應用的轉化,勢必將成為2024仿生機器人領域的年度標桿事件。這不僅是一次仿生機器人成果的集中展示,更是對未來仿生機器人產業發展方向的引領,我們相信未來仿生機器人技術將成為推動產業升級和數智化轉型的重要力量。